les collections aristophil

94

274

GAUGUIN PAUL (1848-1903)

Exceptionnel ensemble de 5 lettres

autographes signées adressées à son

épouse METTE

50 000 / 70 000 €

- [Paris, février 1891], 2 pages et demie in-8

à l’encre.

Gauguin prépare son voyage en

Océanie et compte pour cela sur la vente

publique de ses tableaux organisée le 22

février à Paris

. Il répond à une lettre de son

épouse qui a pensé à lui pour les fêtes de

Noël mais qui semble désireuse de ne plus

le revoir et condamne son projet de départ.

Qu’elle fasse ce qu’elle veut : « J’ai assez à

lutter pour mon art et sans encore me tuer à

petit feu dans des luttes de ménage […] D’ici

quelque temps tu recevras des journaux qui

t’indiqueront la place que j’ai prise en art et

doit me donner dans quelques années de la

sécurité. L’état m’achète deux tableaux ». Sa

femme lui reprochant son côté aventureux,

il réplique qu’il ne part pas pour coloniser

mais pour « vivre et travailler à des tableaux »

et quant à l’idée qu’il ne sera pas là-bas dans

le centre du mouvement, il affirme que « le

résultat dont j’ai à me féliciter aujourd’hui

est contraire au mouvement général. Je ne

suis pas les autres, on me suit ». Il termine

sa lettre en se plaignant de la sècheresse de

leurs rapports « […] J’espère que les enfants

comprendront un jour mieux que toi ce que

vaut leur père ».

- [Paris, 24 mars 1891], 4 pages in-8 à l’encre

sur papier ocre. (Petite tache d’encre violette).

Peu de temps avant son départ pour Tahiti,

au lendemain du banquet organisé en son

honneur et présidé par Mallarmé.

Gauguin

adopte un ton à la fois optimiste et doux-

amer, espérant revivre un jour avec sa

femme. Il imagine un avenir familial commun,

« ne pouvons nous avec des cheveux blancs

entrer dans une ère de paix et de bonheur

spirituel, entouré des enfants de notre chair

à tous deux », et regrette que sa belle-famille

entretienne leurs mauvaises relations. Il lui

fait part du succès du banquet de la veille :

« Nous avons bien dîné 45 personnes autour

de moi, peintres et littérateurs sous la

présidence de Mallarmé. Des vers des toasts

et des chaleureuses déclarations envers

moi ». Il lui répète qu’il a espoir un jour de

frapper un grand coup et de pouvoir subvenir

aux besoins de sa famille, « tu comprendras

peut-être un jour quel homme tu as donné

pour père à tes enfants ; j’ai l’orgueil de mon

nom que je veux faire grand et j’espère,

je suis sûr même que tu ne le saliras pas.

Même si tu rencontres un brillant capitaine »,

il demande à sa femme de veiller à ses

fréquentations quand elle viendra à Paris

et lui recommande de s’adresser à Charles

Morice dont il lui donne l’adresse. La mission

qui lui a été accordée par le gouvernement

et l’assurance que l’État lui achètera une toile

lui permettent de se montrer confiant pour

leur réinstallation commune : « à mon retour,

nous nous remarierons. C’est donc un baiser

de fiançailles que je t’envoie aujourd’hui […] ».

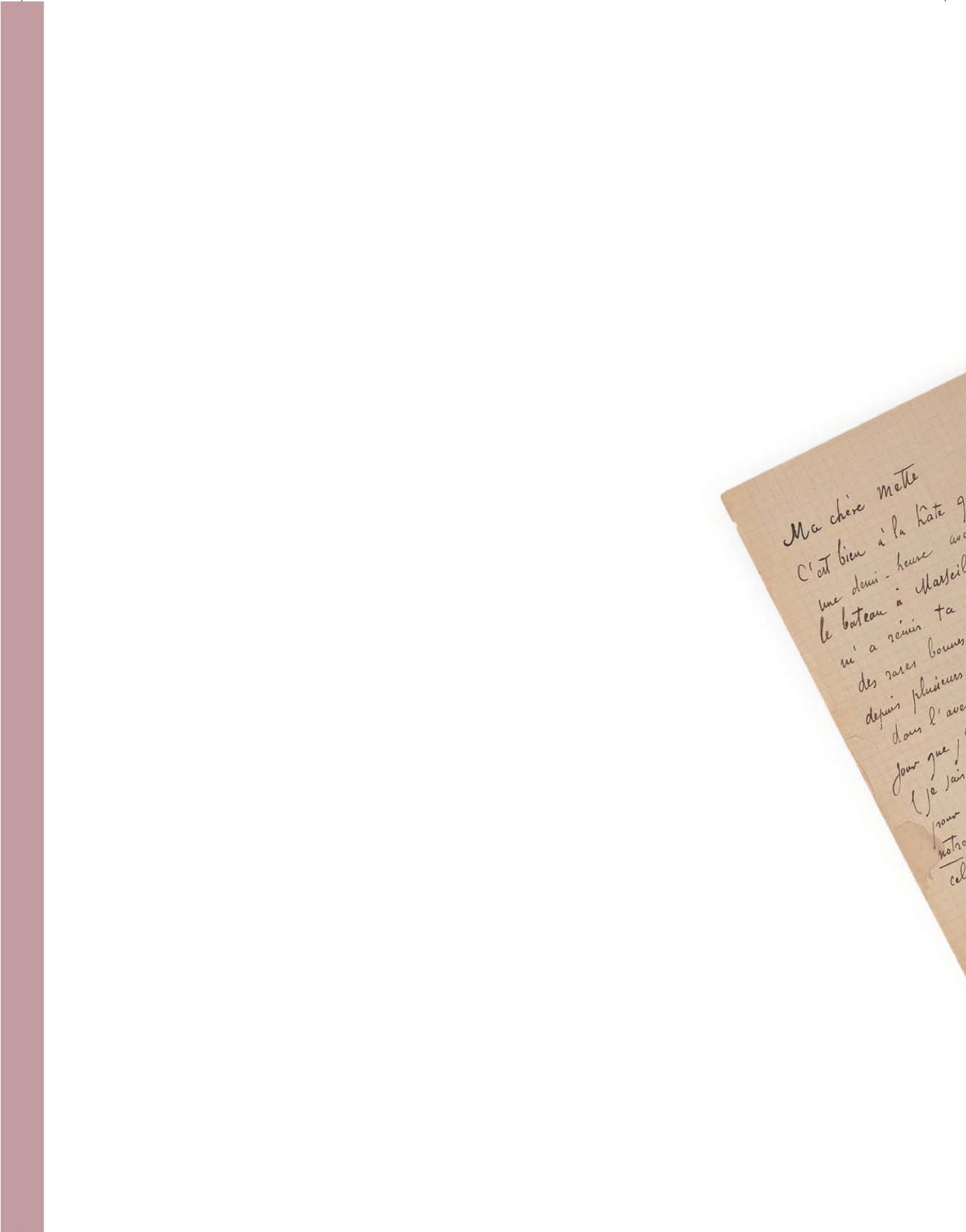

- [Marseille, 1

er

avril 1891], 4 pages in-8 à

l’encre sur papier quadrillé. (Petite mouillure

sur recto).

Très belle et émouvante lettre

d’adieux avant son premier départ pour

Tahiti, le 1

er

avril 1891

. Il écrit à son épouse

Mette une demi-heure avant d’embarquer à

Marseille (sur

L’Océanien

) en la remerciant de

sa bonne lettre remise par Charles Morice,

« une des rares bonnes que tu as écrites

depuis plusieurs années ». Il veut la persuader

d’avoir confiance en leur avenir commun, il

lui suggère notamment de venir à Paris et

de travailler comme traductrice pour les

éditions Hetzel avec l’aide de Morice, tout

en lui assurant que s’il pouvait subvenir seul

à leurs besoins, il le ferait : « tu n’aurais plus

rien à faire si toutefois tu m’aimes ». Il évoque

le Salon du Champ de Mars où l’on peut

voir une de ses sculptures : « Je n’y suis

pas entré par la porte ordinaire mais par

invitation expresse. Si j’en parle c’est que

plus tard c’est d’un bon augure. Que veux-tu.

Il faut beaucoup – beaucoup travailler dans

les arts pour arriver quand on est un artiste

original et révolutionnaire ». Il imagine qu’à

son retour, ils pourraient collaborer ensemble

à des traductions pour les éditions Hetzel. Il

l’embrasse « bien bien bien », lui demande de

l’aimer « plus qu’une Danoise », la conjure de

ne pas compter ses lettres et de ne pas peser

« la tendresse de mes expressions. Jamais

de calcul veux-tu ! ». En post-scriptum, il lui

demande de lui faire écrire par ses enfants

Aline et Émile, comme « devoirs français ».

- [Paris, novembre 1893], 5 pages in-8 à l’encre

sur double feuillet plié et un second feuillet à

part sur papier ocre.

Lettre écrite après son

retour de Tahiti, juste après l’exposition

chez Durand-Ruel en novembre 1893 où

Gauguin présenta son travail polynésien, ce

qui lui permit d’être considéré par certains

comme « le plus grand peintre moderne ».

Souffrant d’un rhumatisme important, il avoue

n’avoir pas eu grand courage à quoi que ce

soit. L’exposition n’a pas eu l’effet espéré

d’un point de vue financier parce que les prix

étaient très élevés, « Chez Durand-Ruel je

ne pouvais faire autrement eu égard aux prix

des Pissarro, Monet, etc… », mais il a recueilli

« un succès énorme d’artiste voir même

une fureur soulevée chez tous les jaloux. La

presse a été pour moi ce qu’elle n’a jamais

été pour personne c.a.d. excessivement

raisonnée et élogieuse. Je suis actuellement

pour beaucoup de personnes le plus grand

peintre moderne ». Il ne pourra pas se rendre

au Danemark, cloué à Paris par son travail, de

nombreux rendez-vous et par la préparation

d’un livre qui lui donne beaucoup de mal

[

Noa-Noa

, cet ensemble de notes sur la

culture tahitienne que Charles Morice devait

retravailler en 1895 et auxquelles Gauguin

ajouta des illustrations après être reparti pour

Tahiti. La première édition de ce manuscrit

sous forme de fac-similé date de 1954].

Il suggère à Mette la possibilité de louer

pour les vacances d’été une maison sur la

côte norvégienne avant de l’entretenir de

ses démarches auprès de Georges Brandès,

critique littéraire danois et beau-frère de

Mette, à qui le peintre veut racheter certaines

des toiles vendues par cette dernières. Il

lui laisserait facilement des Guillaumin et la

toile de Mary Cassatt, mais tient à avoir le

Manet, le Degas, les Pissarro, et les Cézanne…