130

Livres & Manuscrits

RTCURIAL

22 septembre 2020 14h30. Paris

131

Livres & Manuscrits

RTCURIAL

22 septembre 2020 14h30. Paris

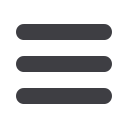

Georges Brassens à la guitare avec Fred Mella, 1973

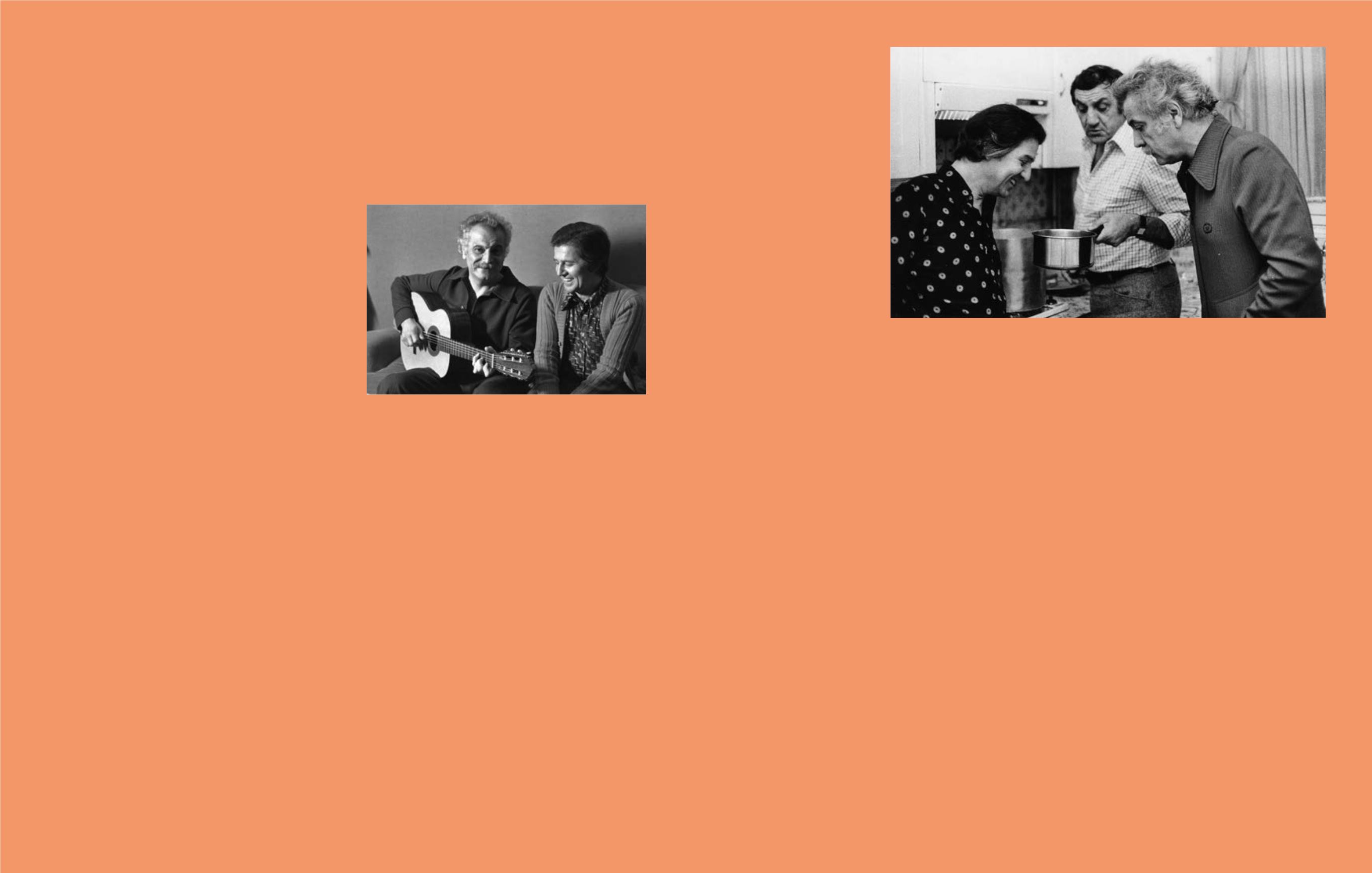

Georges Brassens, en compagnie de Lino Ventura et Fred Mella, 1977

Les copains d’abord

GEORGES

BRASSENS

D.R.

D.R.

Le 6 Mars 1974, quelques

minutes avant le démarrage

du Grand Échiquier consacré

à Georges Brassens, un joyeux

aréopage est rassemblé en

coulisses. Parmi eux, celui que

j’appelle affectueusement « mon

père, ce crooner au sourire si

doux », que Georges avait affublé

du surnom de Galopin. Par

dérive affectueuse, j’en devins

un également. Georges était

dans sa loge, avec Gibraltar,

Pierre Nicolas, son bassiste, le

chanteur-guitariste Joël Favreau

et sa compagne, Püppchen.

Conversation animée de copains

ravis de se retrouver et liés par

leur amitié admirative pour

Georges. Papa, pas spécialiste

des bons mots ou aphorismes,

dit tout de même : « Quand on

me demande ce que je fais dans

la vie, je dis que je fais copain

de Brassens. » Preuve d’une

distanciation certaine, puisqu’il

était célèbre, non seulement

en France, mais dans le monde

entier. Rires, notamment de

Il faut dire qu’à l’époque de ses

débuts, en plus de Patachou et

quelques chanteurs, Brassens

a été vite interprété par les

Compagnons, tant dans

l’Auvergnat que la Prière. Mon

père, petit Rital ardéchois, monté

avec ses acolytes à Paris en 43, a

eu très vite des intuitions et des

fulgurances assez pointues pour

ce qui est des chansons. Pour

celles d’Aznavour, ce fut un vote

qui les introduisit au répertoire.

Les Compagnons de la Chanson

étant un groupe sans le moindre

contrat entre les membres,

les décisions se prenaient à la

majorité. Neuf, chiffre magique,

puisqu’impair. Quarante-trois

ans de carrière mondiale et pas le

moindre papier scellant le statut

du groupe, pas mal, non ? Rien

que pour ça, leur version des

Copains d’abord est pleinement

justifiée.

L’autre bande de copains, je les

ai vus attablés chez mes parents.

Lino aux fourneaux, concoctant

je mettais entre trois et quatre

jours, une semaine tout au plus.

« Ah », dit-il. Et dans ce « Ah »,

ma forfanterie m’apparut dans

toute sa gloire imbécile, sans qu’il

ait eu besoin d’en dire beaucoup

plus, car il avait une délicatesse et

une élégance de comportements

innées, ou dues à sa mère, cette

femme qui n’aimait pas les gros

mots de ses chansons lestes. Son

père, lui… (reportez-vous aux

Quatre Bacheliers). Même un

Galopin de mon acabit se voyait

considéré. C’est dire. L’effet du

« Ah » s’étant estompé, il me dit,

posément : « Moi, ça me prend

quatre ans » Oui, il étalait le

travail d’une rentrée parisienne

à l’autre, peaufinant, corrigeant,

effaçant, changeant d’angle, de

tournures, voire de mélodie. De

ce jour, j’ai revu mes batteries,

mes harmonies, mes strophes et

mes sujets.

Reconnaissons-lui quelques

exploits, peu communs et peu

connus : de la demeure de mes

parents, on pourrait presque

d’un bon dix centimètres. Et il

me regarde en coin. Je pleure !

Ajoutez à ça Félix Leclerc, son

accent trainant, son humour

celte, Marcel Amont et sa

virevoltance intellectuelle, alliée

à sa connaissance profonde

des arts plastiques, sans parler

de la plastique des femmes.

Ajoutez Fernand Raynaud, qui

se réconcilie avec Raymond

à propos d’un malentendu

artistique (voir le Grand

Echiquier, plus haut) et vous

comprendrez pourquoi « J’ai

passé des soirées à étonner les

princes » est une phrase qui me

colle aux basques.

Une bande de vieux gamins.

Mais dans le palmarès des

gamins, comme on dit de nos

jours, y a du lourd.

Côté littérature ou poésie,

Brassens pouvait être

intarissable, citant des pages

entières de Courteline, de

Maupassant, son littérateur

de chevet, des poèmes de

Lino Ventura et Raymond Devos,

comme des Compagnons,

dans les starting-blocks pour

l’émission.

Première minute, juste après le

générique et la présentation des

invités, Raymond s’engouffre

dans la conversation et cite le

mot de Papa, à la virgule près.

Bien évidemment, la saillie fait

mouche. Lino le regarde en coin,

mi-amusé, mi-interloqué. Papa,

quoique désarçonné, accuse

le coup. Mais, comme il nous

dit le lendemain à la maison,

Raymond donnait à tout une

telle aura. Et d’ajouter : « Si

Raymond l’a piqué, c’est que

c’était bien. » Mon père, comme

Georges, c’était un modeste. Cela

mis à part, la belle version des

Copains d’Abord par Georges

et les Compagnons, le bel envol

New Orleans du chorus et la

fierté du soliste de chanter aux

côtés de son ami, ça mettait du

baume au cœur et, avouons-le, ça

tapait une méchante gueule.

ses spaghettis légendaires, dans

les casseroles apportées de

chez lui. Raymond orientant

la conversation, de manière à

tester un nouveau sketch. On

s’étouffe dans la pasta, de rire,

bien sûr ; parce qu’elle est au

niveau de sa légende. Georges

et Lino, pour exorciser leur peur

de la mort, racontent tour à tour

des anecdotes d’enterrements,

en présence d’une amie à nous,

fraîchement veuve qui, elle aussi

rit de bon cœur, comme quoi…

Après le dîner, le piano passait

entre les doigts de Georges

Brassens, de Charles Aznavour

et de Georges Garvarentz, pour

un festival de Mireille et Nohain,

de Trenet, de Ray Ventura et

de Comedian Harmonists,

dont Georges s’était inspiré

pour imiter la trompette sur les

Copains d’abord. Lino, en forme,

dit à mon père qu’il le trouve

bien en jambes aussi et lui assène

une grande bourrasque dans

le dos, faisant avancer le cigare

que mon père venait d’allumer

avoir un descriptif fidèle puisque

les faux chandeliers et le

piano jouant des fausses notes

continuent de me tordre les

orteils de gêne. En revanche, le

chaume était sur le toit de chez

Maurice Biraud, près de l’église

de Goupillières à quelques

encablures de chez nous. Mais

le plus fort, c’est d’avoir fait venir

mon père pour chanter « Ils

ne savent pas ce qu’ils perdent,

tous ces fichus calotins, sans le

latin, sans le latin la messe nous

emmerde », pour Tempête

dans un Bénitier. Papa était

issu d’une famille catholique,

convertie tardivement peut-

être, mais assez rigoriste sur

les croyances et la verdeur du

langage. Assistant avec mes

enfants à un spectacle de mon

père en solo, dans les années

2000, je constatai qu’il rendait

un hommage vibrant à Georges,

en chantant un pot-pourri de

refrains connus, dont certains

qu’il avait chantés depuis les

années 50. Quand l’intro de «

Verlaine ou Hugo, Prévert et,

bien sûr, l’Apollinaire. Il avait

accepté de faire une apparition

cinématographique, pour faire

plaisir à l’auteur de Porte des

Lilas, l’extraordinaire René Fallet,

son ami profond, à qui il vouait

une admiration littéraire sans

borne ; plus réservé peut-être

quant aux délires amoureux

d’icelui. À force d’être accablé

par les amours à venir de

René, les amours présentes,

les ruptures cataclysmiques à

la suite desquelles le romancier

s’effondrait, il finira un jour par

écrire : « Parlez-moi d’amour

et j’vous fous mon poing sur la

gueule, sauf le respect que je

vous dois. »

À propos de temps, comme

il savait que je chatouillais la

guitare et versifiais des couplets,

plus ou moins bien ficelés, il me

demanda combien de temps

me prenait l’écriture d’une

chanson. Godelureau que j’étais,

je lui annonçai posément que